こんにちは!旅する園芸屋二代目しんのすけです😁

高野山金剛峯寺の旅、前回に引き続き【後編】をお届けします😄今回は、普段なかなか見ることのできない、金剛峯寺の暮らしを支えてきた場所をご紹介しますね😋

どこまでも続く歴史の回廊「長い縁側」

まずはこの「長い縁側」から🚶♂️➡️金剛峯寺内を縦横無尽に繋ぐこの縁側は、まさに歴史の回廊といった趣があります😚心地よい木の温もりを感じながら歩いていると、まるでタイムスリップしたかのような感覚になります☺️窓の外に広がる庭園を眺めながら、昔の人々もこの場所を行き交っていたんだな、と感慨深くなりました🙂↕️

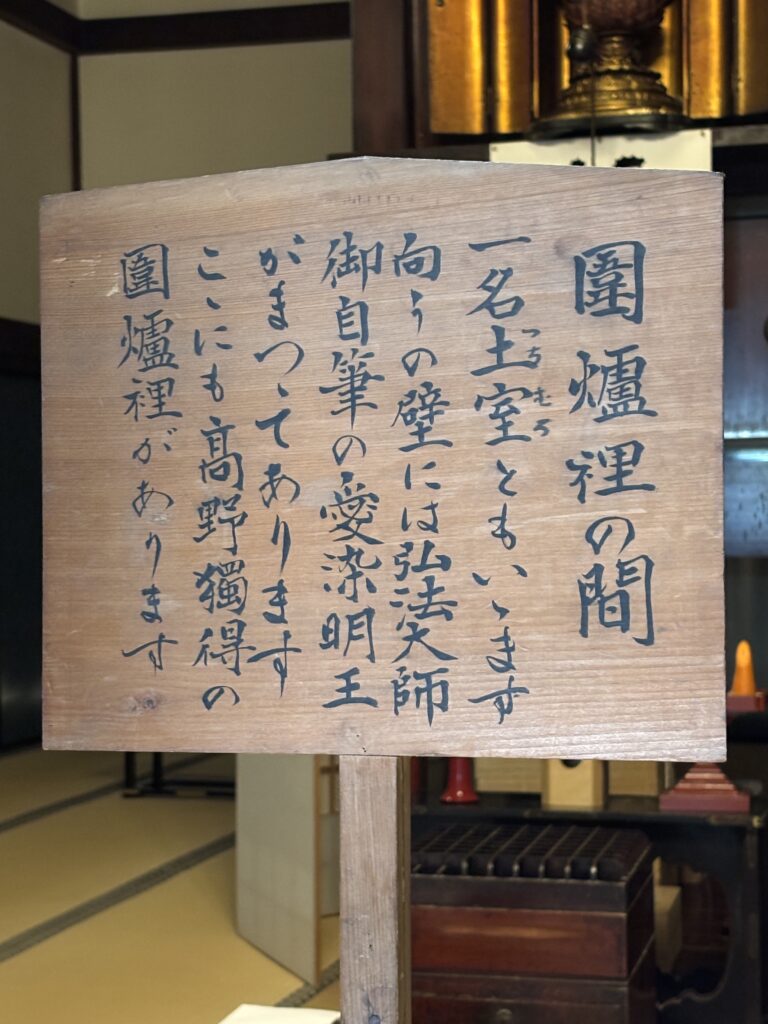

囲炉裏の間で感じる温もり

縁側を抜けてまず向かったのは、「囲炉裏の間」😀

堂々とした佇まいの囲炉裏が印象的です😲ここで高野山の厳しい冬を過ごした僧侶たちが、火を囲んで語らい、暖を取っていたのでしょうか?🤔今は火が焚かれていませんでしたが、その空間にいるだけで、当時の人々の暮らしの温かさが伝わってくるようでした🤭

隣には、弘法大師空海の直筆による愛染明王が祀られているという説明書きがありました😳高野槇で作られたこの空間は、まさに聖なる場所ですね😊

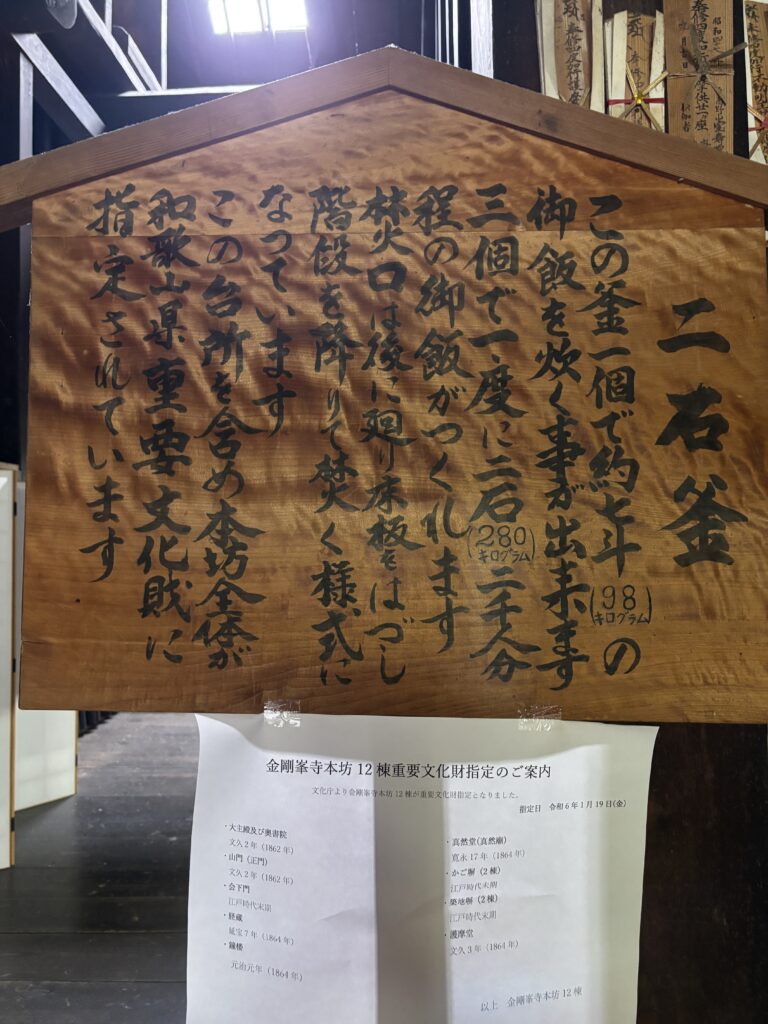

巨大な竈と二石釜、そして「煙抜き」の知恵

そして、私が特に興味を惹かれたのが、この巨大な「竈(かまど)」と「二石釜(にこくがま)」です!🙄

これは、一度に大量のご飯を炊くことができる、まさに当時のハイテク調理器具🍳説明書きによると、この釜一つで約98kg、三つで約280kgものご飯を炊くことができたそうです🍚🍙

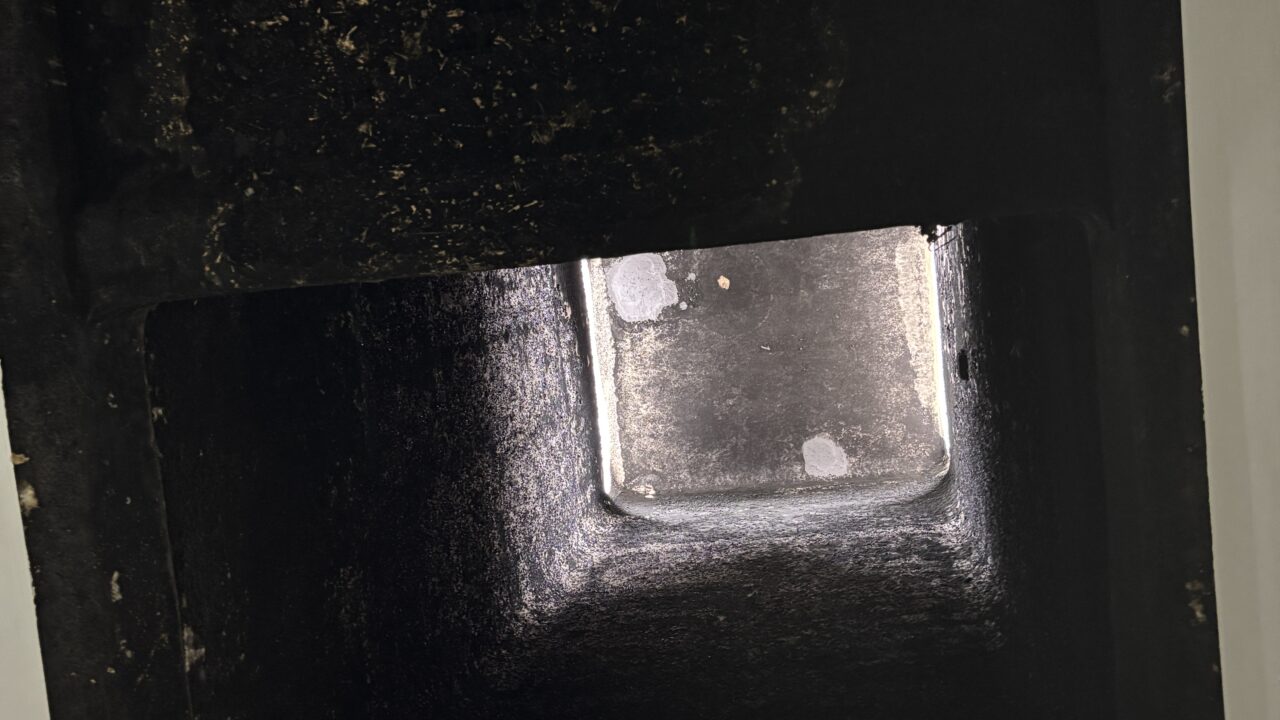

これだけ大量の食事を作るとなると、煙も相当な量だったはず😶🌫️そこで活躍していたのが、天井に抜けた大きな穴🙄「煙抜き」でした🤗

写真では分かりにくいかもしれませんが、巨大なフードのような構造になっていて、炊事の際に発生する煙を効率的に排出する役割を果たしていたそうです😬「煙抜き」と書かれた看板も立っていました😄昔の人々の知恵と工夫が詰まった、まさに生活の要となる場所だったのですね🤨

侵入者を防ぐ工夫「ネズミ落とし」が施された食物保管庫

上を見ると当時の食物保管庫がありました🙄

吊り下げられた棚の下部に特徴的な構造が見られます🧐これは「ネズミ落とし🐀」という、ネズミの侵入を防ぐための工夫だそうです🐭昔は大切な食料を守るために、様々な知恵が凝らされていたんですね😌現代の私たちが当たり前のように享受している「清潔で安全な食」が、いかに多くの工夫の上に成り立っているかを改めて感じました😶

金剛峯寺の奥深さに触れることができた今回の後編、いかがでしたでしょうか?🤗歴史ある建物やその中に息づく人々の暮らしの知恵に触れることができ、感動の連続でした😚

さて、次回のブログはいよいよ高野山信仰の中心地である【奥之院・前編】をお届けします!😆弘法大師空海が今もなお瞑想を続けていると伝えられる聖地を、私の視点からご紹介しますので、どうぞお楽しみに!✋

旅をした時に見かけた植物を園芸屋とゆう目線で楽しく紹介していこうと思います。

「一般的に紹介されている育て方をすると育たない」

とゆう声を聞いてブログを始めました