皆さん、こんにちは!旅する園芸屋二代目しんのすけです😁

前回のブログで、高野山壇上伽藍の荘厳な雰囲気に感動しつつ、見どころの多さに圧倒されたことをお伝えしましたね😄今回は、その続きとなる後編をお届けします!🤗

中門をくぐり、伽藍の奥へと進むにつれて、さらに多くの歴史的な建造物と出会うことができました🚶♂️➡️

句碑?読めませんでした😅

Contents

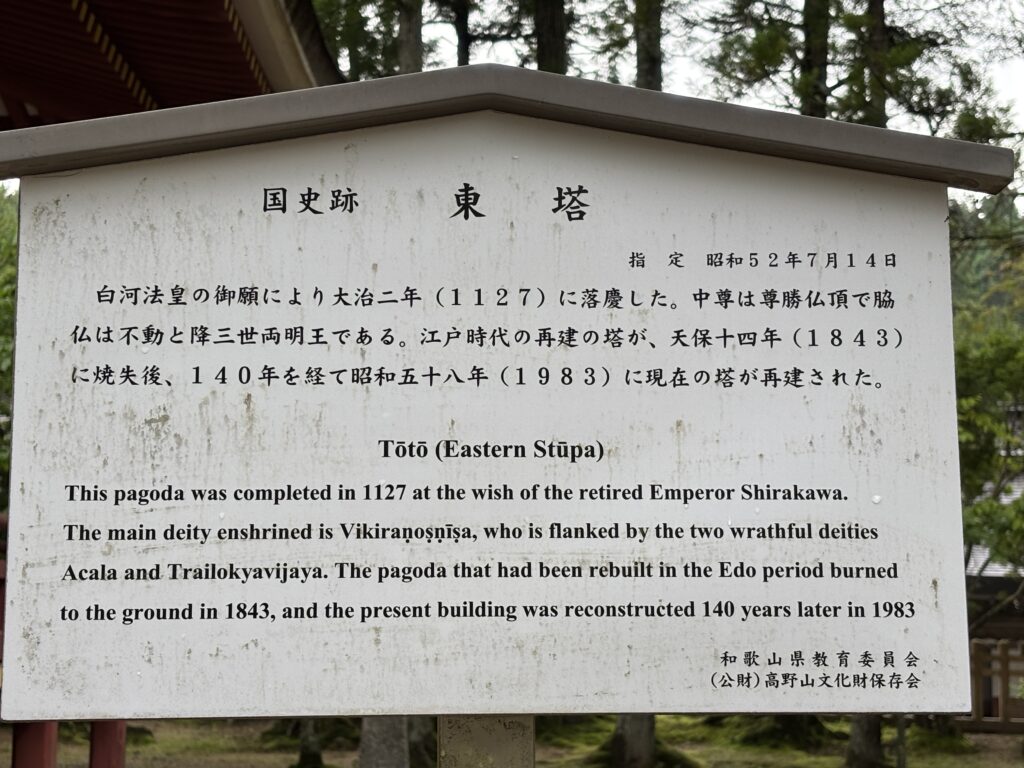

東塔(Tōtō)

まず目を引いたのは、鮮やかな朱色が印象的な東塔です🙄

そばに立つ案内板によると、この東塔は白河法皇の願いによって1127年に完成したそうです😲残念ながら1843年の火災で焼失してしまったものの、140年の時を経て1983年に再建されたとのこと☺️メインに祀られているのは「維羅岸拏」という仏様で、左右には二体の恐ろしい姿の明王「不動明王」と「降三世明王」が控えているそうです😱まさに歴史の重みを感じさせる、力強い姿に圧倒されました😬

三昧堂(Sanmai-dō)と西行桜(Saigyo Zakura)

次に訪れたのは、趣のある佇まいの三昧堂です😋

こちらも案内板を読んでみると、なんとあの歌人である西行法師が1177年にこの場所に建立し、大門と同時に移築されたというではありませんか!😃現在の建物は1843年の大火後に再建されたものだそうです😙

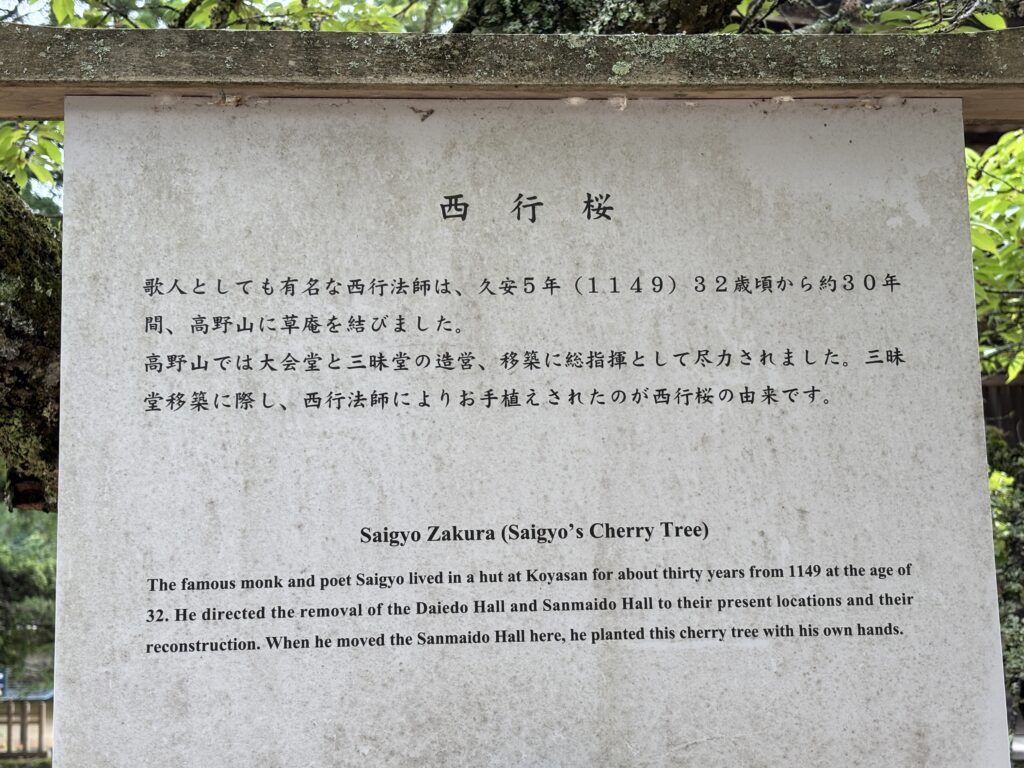

三昧堂の近くには、西行桜と呼ばれる桜の木がありました🌸

西行法師が32歳の時、1149年から約30年間、高野山で草庵を結び生活していたという逸話が残されています😑そして、この桜は西行法師が自ら植えたものだというのですから、驚きです😳歴史上の人物と直接的な繋がりを感じられる場所というのは、本当に感慨深いものがありますね😚桜の季節にまた訪れて、満開の姿を見てみたいものです🤗

桜の育て方は👇👇👇👇👇👇

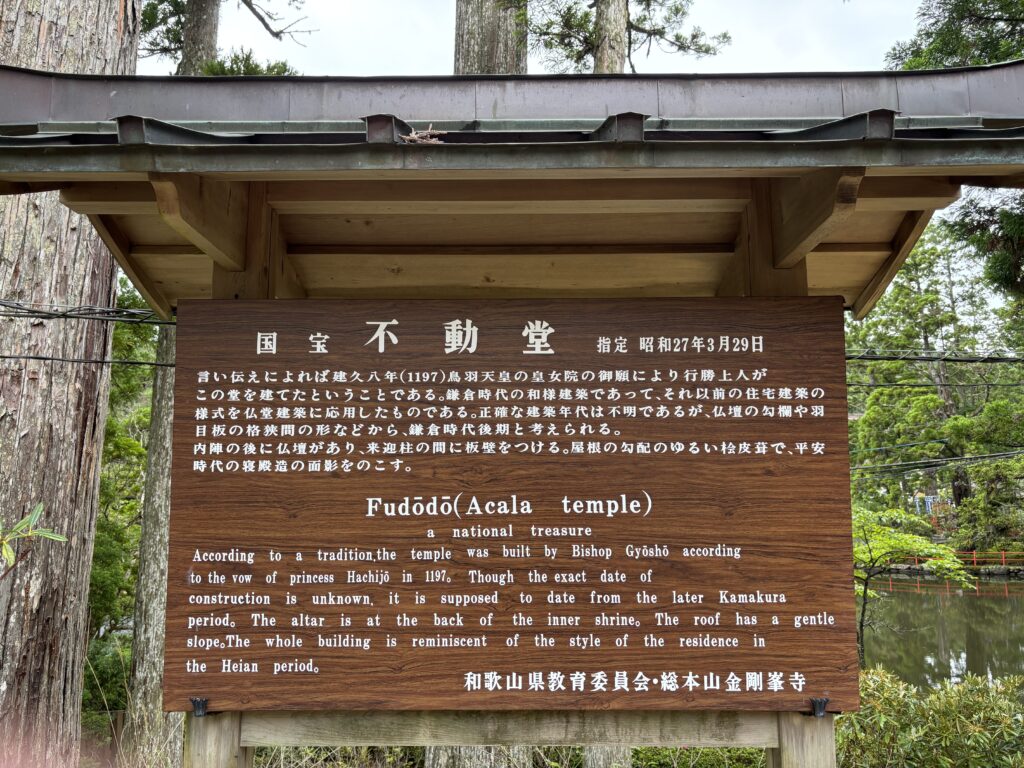

不動堂(Fudōdō)

さらに奥へ進むと、不動堂が現れました😀

こちらの不動堂は、伝承によれば1197年に鳥羽天皇の皇女、八丈院(はちじょういん)の御願により行勝上人が建立されたとのこと🧐平安時代の住宅のような趣があるそうで、確かに他のお堂とは少し雰囲気が異なります😌

愛染堂(Aizen-dō)

そして、最後に見たのが苔むした屋根が美しい愛染堂です💕

こちらの建物は1334年に後醍醐天皇の御願によって建てられたそうです😊祀られているのは、空に向かって弓を射る姿をしているという愛染明王♐️1843年の大火で焼失した後、再建された建物とのことです🥰

本当に壇上伽藍は、見どころが尽きないですね!😄一つ一つのお堂に深い歴史と物語があり、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができました😉

今回は後編として一部をご紹介しましたが、壇上伽藍にはまだまだたくさんの魅力が詰まっています😄ぜひ実際に足を運んで、その空気を肌で感じてみてください😙

さて、次回のブログでは、高野山観光のハイライトとも言える【金剛峯寺】についてご紹介します!😆乞うご期待ください!✋

🌸 桜を咲かせよう!旅する園芸屋しんのすけが教える桜の育て方 🌸

日本の春を彩る桜🌸あの満開の桜並木を見ると、心が浮き立ちますよね🥰自分で育てた桜が咲いてくれたら…そんな夢を持っている方も多いのではないでしょうか?🤔実は、桜って意外と家庭でも育てられるんですよ!🤠

今日は、皆さんの庭やベランダで美しい桜を咲かせるためのポイントを、僕しんのすけがしっかりお伝えします!😆

桜を育てる第一歩:品種選びと植え付け

桜と一口に言っても、たくさんの種類があります🤠皆さんがよく知っているソメイヨシノは、実は育てるのが少し難しい品種なんです😱家庭で育てるなら、比較的丈夫で育てやすい以下の品種がおすすめです🤠

- 河津桜(カワヅザクラ): 早咲きで、濃いピンク色の花が特徴🤠

- 陽光桜(ヨウコウザクラ): 病気に強く、鮮やかなピンク色が魅力的🤠

- しだれ桜(シダレザクラ): 優雅な枝垂れが美しく、品種も豊富🤠

苗木を選ぶ際は、幹がしっかりしていて、病害虫の被害がない健康なものを選びましょう🤠

植え付けのタイミングと場所

桜の植え付けは、落葉期である11月~3月頃が適しています🤠特に、根が動き出す前の2月~3月上旬がおすすめです🤠

植え付ける場所は、日当たりと風通しが良い場所を選んでください☀️🌬️桜は日光をたくさん浴びることで、元気に育ち、たくさんの花を咲かせます🤠また、水はけの良い土壌を好みますので、もし庭の土が粘土質の場合は、腐葉土や堆肥などを混ぜて土壌改良をしてあげましょう🤠鉢植えの場合は、市販の園芸用培養土で大丈夫です👌

桜を元気に育てるための水やりと肥料

水やり

地植えの場合、一度根付いてしまえば、基本的に水やりの必要はほとんどありません🤠ただし、夏場の乾燥が続く時期や、植え付けたばかりの若い木には、朝か夕方にたっぷりと水を与えてください🚿

鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます🚿特に開花時期は水をよく吸うので、水切れに注意しましょう😨

肥料

桜は肥料を好みます😋

- 開花後の5月頃: 花を咲かせるために使ったエネルギーを補給するため、お礼肥として緩効性肥料を与えます😋

- 落葉後の11月~12月頃: 来年の開花に備えて、有機質肥料や緩効性肥料を与えます😋

肥料を与えすぎると、かえって株が弱ってしまうこともあるので、パッケージに記載されている量を守って与えることが大切です🤠

美しい樹形を保つ剪定

剪定は、桜を健康に保ち、美しい樹形を維持するために重要な作業です🤠がしかし、桜は剪定に弱い木なので、最小限にとどめるのがポイントです✂️❌

剪定の時期

落葉期の11月~2月頃に行うのが一般的です🤠この時期は、木の活動が穏やかで、剪定によるダメージが少ないためです🤕ただし、桜は切り口から病原菌が入りやすいので、太い枝を切る場合は、切り口に癒合剤を塗って保護しましょう🤠

剪定のポイント

- 枯れた枝や病気の枝: 見つけたらすぐに切り取りましょう✂️

- 内向きに伸びる枝や混み合った枝: 風通しを悪くし、病害虫の原因になるので、適度に間引きます✂️

- 徒長枝(とちょうし): 勢いよく上へ伸びる枝は、樹形を乱すので根元から切り取ります🤠

花芽は前年にできることが多いので、剪定しすぎると花が咲かなくなってしまうこともあるので注意してくださいね🤠

病害虫対策も忘れずに!

桜も残念ながら病害虫の被害にあうことがあります🤠早期発見と対策が重要です☝️

- アブラムシ: 新芽や蕾に付きやすく、汁を吸って株を弱らせます🤠見つけたら、水で洗い流したり、薬剤を散布したりして駆除しましょう🤠

- 毛虫: 葉を食害します。数が少ない場合は捕殺し、多い場合は薬剤で対応します🤠

- コスカシバ: 幹に穴を開けて食害する害虫です🤠木くずが出ていたら要注意です🤕

日頃からよく観察し、異変に気づいたら早めに対処することが、桜を元気に育てる秘訣です🤠

いかがでしたか?🤗桜の育て方、少しはイメージが湧きましたでしょうか🤔

桜を育てるのは、少し手間がかかるかもしれませんが、満開の桜を見たときの感動はひとしおです🥰ぜひ、今年の春は、ご自宅で桜を育ててみませんか?🤔

それでは、皆さんの桜が美しく咲くことを願っています!🙏

旅をした時に見かけた植物を園芸屋とゆう目線で楽しく紹介していこうと思います。

「一般的に紹介されている育て方をすると育たない」

とゆう声を聞いてブログを始めました