皆さん、こんにちは!旅する園芸屋二代目しんのすけです!😁

さて、前回に引き続き、高野山・壇上伽藍(だんじょうがらん)のレポートをお届けします!😄中門をくぐってから、その広大さに圧倒されっぱなしの僕ですが、今回はさらに奥へと進んで、日本の歴史と文化の詰まった場所を巡ってきました🚶♂️➡️

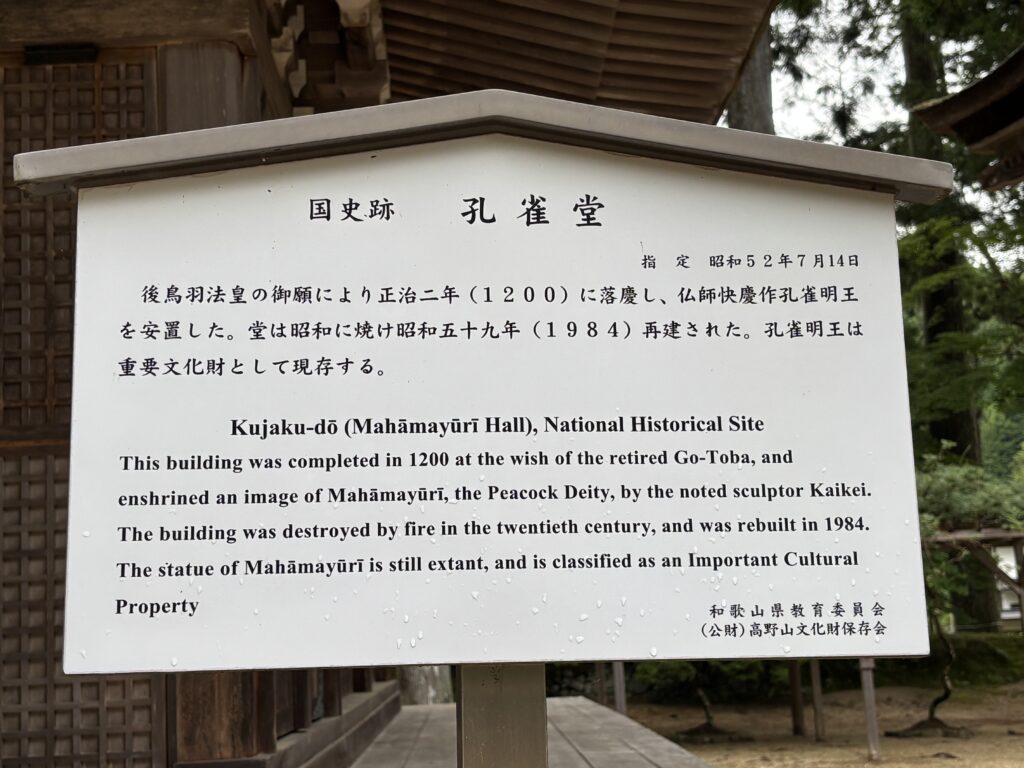

中門を抜けてまず目を引くのが、どっしりとした風格を漂わせる建物たち。その中でも特に印象深かったのが、重要文化財に指定されている【孔雀堂(くじゃくどう)】です🦚

孔雀堂は、1200年に後鳥羽上皇の願いによって建立され、仏師快慶作の孔雀明王像が安置されているんですって😙一度焼失してしまったものの、1984年に再建されたそうで、今もその孔雀明王像は現存し、重要な文化財として大切にされているそうです😊

歴史の重みを感じますよね😚

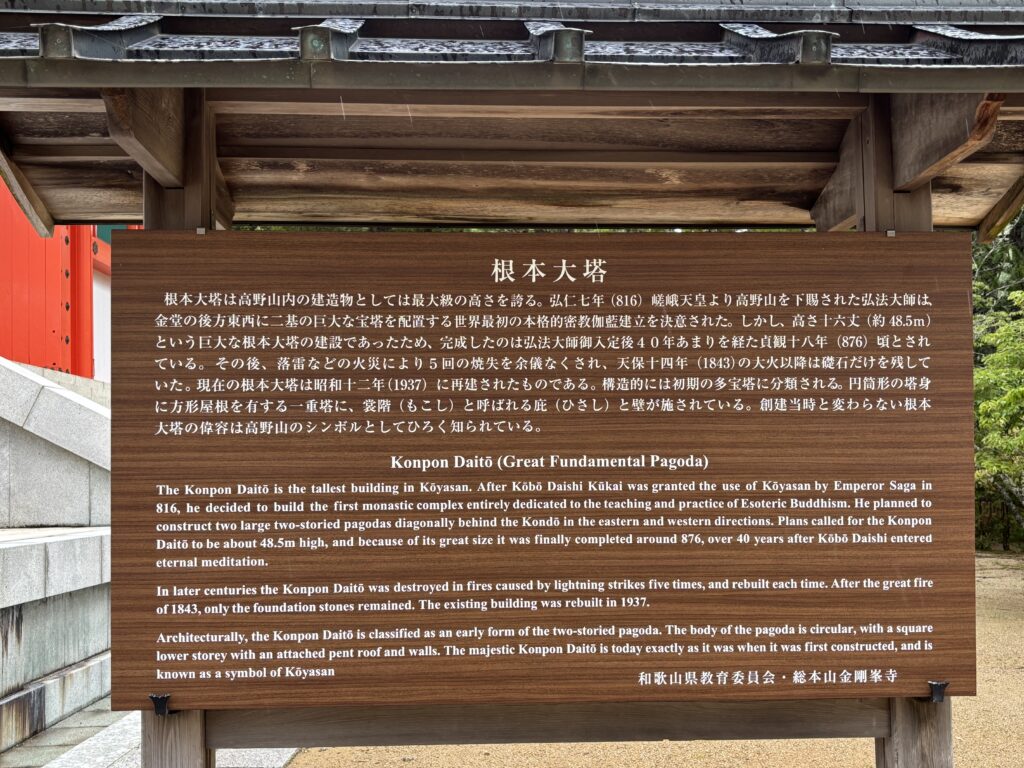

そして、その近くにそびえ立つ、鮮やかな朱色が目を引くのが、【根本大塔(こんぽんだいとう)】です!🙄

高野山で最も高い建物で、弘法大師空海が816年に真言密教の道場として建立を計画し、なんと40年以上もの歳月をかけて完成したというから驚きです😳高さ約48.5mという巨大さもさることながら、その建築様式も独特で、円形の塔身に方形の屋根、そして庇(ひさし)が巡らされているのが特徴だそう😐まさに高野山のシンボルですね!🤗

何度か火災に遭い、特に1843年の大火では基礎しか残らなかったそうですが、1937年に再建され、今に至るんですね。歴史の荒波を乗り越えてきた力強さを感じます🌊

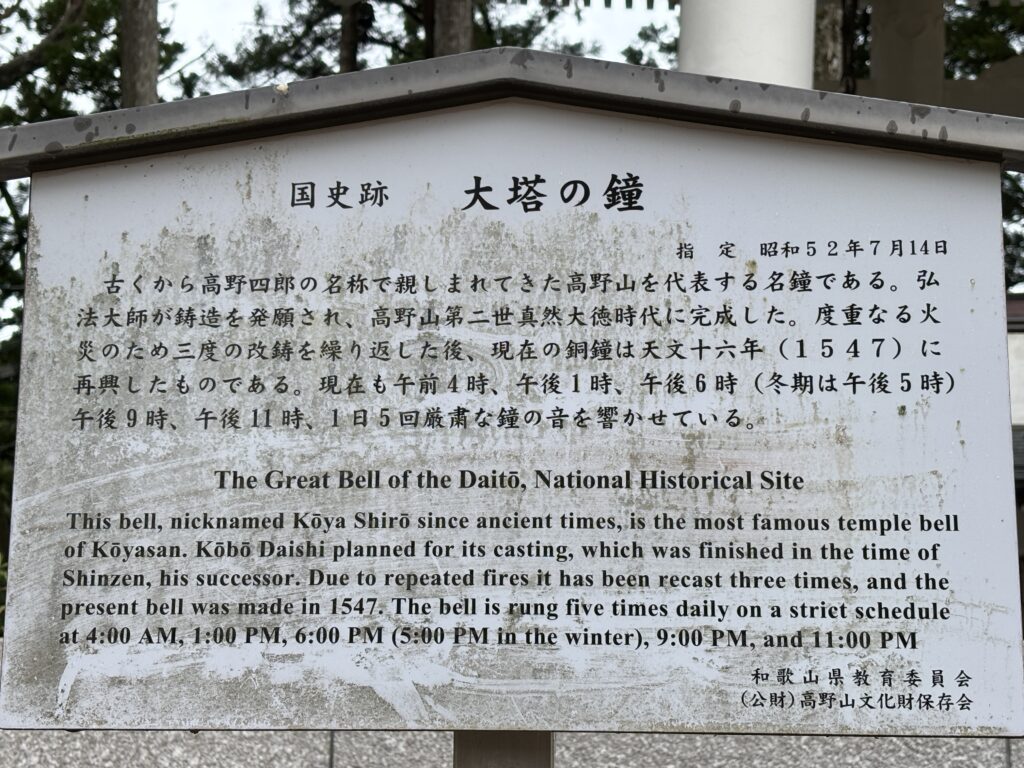

さらに、壇上伽藍には、高野山の代名詞ともいえる鐘があります。それが【大塔の鐘(だいとうのかね)】です🔔

古くから「高野四郎」の愛称で親しまれてきたこの鐘は、弘法大師が鋳造を発願し、完成したのはその弟子の時代だったとか🧐度重なる火災で3度も改鋳され、現在の鐘は1547年に再興されたものだそうです🥸

毎日、午前4時、午後1時、午後6時(冬期は午後5時)、午後9時、午後11時の5回、荘厳な音色を響かせているそうですよ😯次回はぜひその音色を聞いてみたい!👂

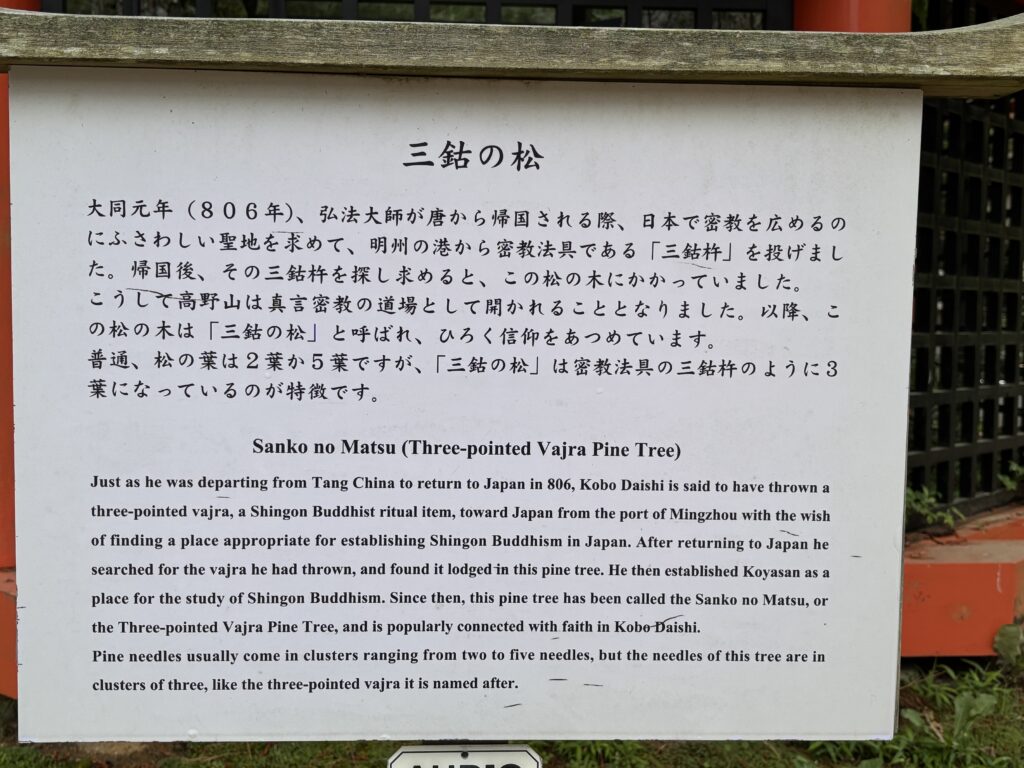

そして、僕が園芸屋として特に心惹かれたのが、【三鈷の松(さんこのまつ)】です🤠

弘法大師が唐から帰国する際、日本で密教を広めるのにふさわしい聖地を求め、明州の港から密教法具である「三鈷杵(さんこしょ)」を投げ、それがこの松にかかっていたのを見つけ、高野山を開いたという伝説があるんです🫢

普通の松の葉は2葉か5葉なのですが、この松は三鈷杵のように3葉になっているのが特徴なんだとか🤠これは縁起がいいですね!🎉ぜひ見つけてみてください!🫢

今回はここまでですが、壇上伽藍はまだまだ見どころがいっぱい!👐あまりにも数が多かったので、今回は「中編」としてご紹介しました!😃

次回のブログでは、【壇上伽藍】後編として、さらにその魅力をお届けしますので、どうぞお楽しみに!😆

Contents

松を育ててみよう!あなたも盆栽マスターに!

今回は、日本庭園には欠かせない、あの松の育て方についてお話しします。🤠と聞くと、「難しそう」「盆栽とか専門的じゃない?」と思う方もいるかもしれませんね😁でも、ご安心ください!基本的なポイントを押さえれば、あなたのお庭でも素敵な松を育てることができますよ🤠

松ってどんな植物?

松は、マツ科マツ属の常緑針葉樹です🤠一年中緑を保ち、その力強い姿は古くから縁起の良い木として親しまれてきました🧧種類も豊富で、クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツなどが代表的です🤠盆栽や庭木としてだけでなく、海岸の防風林としても活躍しているんですよ🌬️🌲

松を育てる基本の「き」

1. 置き場所:日当たりと風通しが命!

松は、何よりも日当たりと風通しを好みます☀️🌬️

- 日なたがベスト! 日当たりが悪いと枝が間延びしたり、病害虫が発生しやすくなります🤠☀️

- 風通しも重要! 湿気がこもると病気の原因になるので、風が抜ける場所に置きましょう🤠🌬️

- 冬の寒さには強い! ただし、鉢植えの場合は、凍結が心配な地域では軒下などに移動させるのがおすすめです🥶💪

2. 水やり:メリハリが大切!

松の水やりは、「乾いたらたっぷりと」が基本です🤠

- 春~秋: 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます🚿特に夏は水切れしやすいので注意しましょう😰

- 冬: 生育が緩やかになるので、水やりは控えめに🤠土が完全に乾いてから数日後に与える程度で大丈夫です

- ポイント: 常に土が湿っている状態は苦手です😱乾燥と湿潤のメリハリをつけてあげることが、健康な松を育てる秘訣です🤠葉水・枝水も忘れずに🤠

3. 用土:水はけの良さが決め手!

松は水はけの良い土を好みます🤠

- 市販の盆栽用土や松専用の土がおすすめです🤠

- 自分でブレンドするなら、赤玉土(大粒)7割、桐生砂3割くらいの割合が良いでしょう🤠根腐れを防ぐためにも、水はけの良い用土を選びましょう🤠

4. 肥料:控えめに、でも忘れずに!

松は多肥を好みません😋与えすぎると枝が伸びすぎたり、樹形が乱れる原因になります🫨

- 施肥時期: 基本的には春と秋に年に2回程度で十分です✌️

- 肥料の種類: 緩効性の固形油カスを少量与えるか、症状に応じた液体肥料を薄めに希釈して与えましょう🤠窒素成分が少ないものを選ぶと、枝の徒長を防げます🤠

松の年間管理(ちょっと上級編だけど、知っておくと便利!)

春:芽摘みで樹形を整える

松の美しい樹形を保つためには、「芽摘み(めつみ)」という作業が欠かせません🤏春に伸びてくる新しい芽(ミドリ)を適度な長さに摘み取ることで、枝数を増やし、葉の長さを揃えることができます👌

- 5月~6月頃、新芽が伸び始めたら、まだ柔らかいうちに手で摘み取ります🤏

- 勢いのある芽は2/3くらい、弱い芽は1/2くらいを目安に摘みましょう🤠

夏:葉すかしで風通しを良くする

夏は葉が込み合いやすくなるので、「葉すかし(はすかし)」をして風通しを良くしてあげましょう🤠混み合った部分の古い葉や、日陰になっている葉を取り除くことで、病害虫の予防にもなります🤠

秋:剪定と針金かけ(本格的に盆栽を楽しむなら!)

本格的に樹形を作っていくなら、秋に軽い剪定や針金かけを行うこともあります🤠不要な枝を整理したり、針金を使って枝の向きを調整することで、より理想的な姿を目指せます🤠

冬:寒さ対策と休眠

冬は基本的に水やりを控えめにする以外は、特別な作業はあまりありません🤠雪が降る地域では、積雪から枝を守るために雪吊りを行うこともあります🤠

松を育てる上での注意点

- 病害虫: マツカレハやアブラムシ、カイガラムシなどがつくことがあります🤠日頃から葉のチェックして、見つけたら早めに駆除しましょう🤠

- 水切れ注意!: 特に真夏の水切れは致命的です😰旅行などで家を空ける場合は、自動水やり器などを検討するのも良いでしょう🤠

いかがでしたでしょうか?松の育て方、少しはイメージが湧きましたか?🤠

最初は難しく感じるかもしれませんが、松はとても生命力の強い植物です💪愛情を込めて手入れをすれば、きっとあなたの期待に応えてくれるはずです🤠盆栽として小さく育てるもよし、庭木として大きく育てるもよし☝️あなたなりの松との付き合い方を見つけてみてください🤝

私も旅先で素敵な松を見つけると、ついつい見入ってしまいます🙄奥深い松の世界、一緒に楽しんでいきましょうね!😄

それでは、また次回のブログでお会いしましょう!✋

旅する園芸屋二代目 しんのすけ

旅をした時に見かけた植物を園芸屋とゆう目線で楽しく紹介していこうと思います。

「一般的に紹介されている育て方をすると育たない」

とゆう声を聞いてブログを始めました