【高野山ぶらり旅】壇上伽藍で歴史と自然に触れる – 前編

皆さん、こんにちは!旅する園芸屋二代目しんのすけです😁

今回は、弘法大師が開いた真言密教の聖地、その中でも特に重要なエリアである「壇上伽藍(だんじょうがらん)」をじっくりと巡ってきたので、その様子を皆さんとシェアしたいと思います🙏あまりにも見どころが多かったので、今回は「前編」としてご紹介しますね!😄

壇上伽藍に足を踏み入れると、まずその厳かな空気に包まれます😌深い緑に囲まれ、ひんやりとした空気が心地よく、まさにパワースポットという言葉がぴったり!☺️

Contents

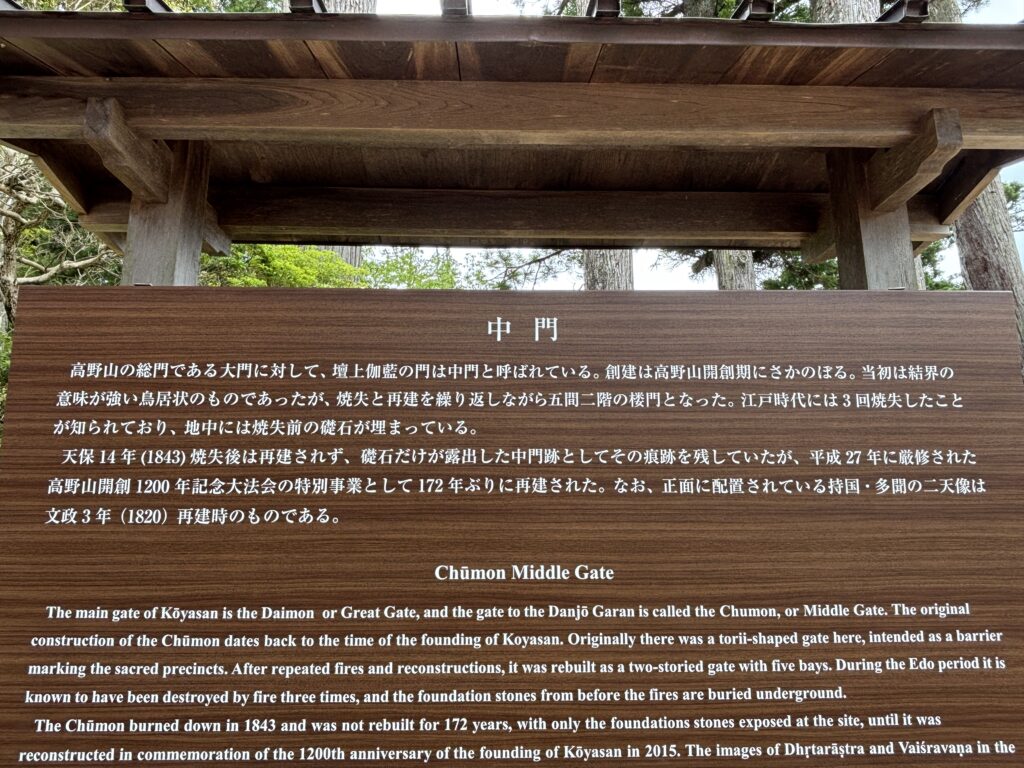

赤色が鮮やかな「中門」をくぐって歴史の舞台へ

まず目を引くのは、鮮やかな赤色が印象的な「中門」です😳

この門は、高野山の開創時からあったそうですが、何度も火災に遭い、現在のものは江戸時代に再建されたものだそうです🥷

門をくぐると、そこはまさに別世界😮広い境内には、国史跡に指定されている貴重な建物が点在しています😐

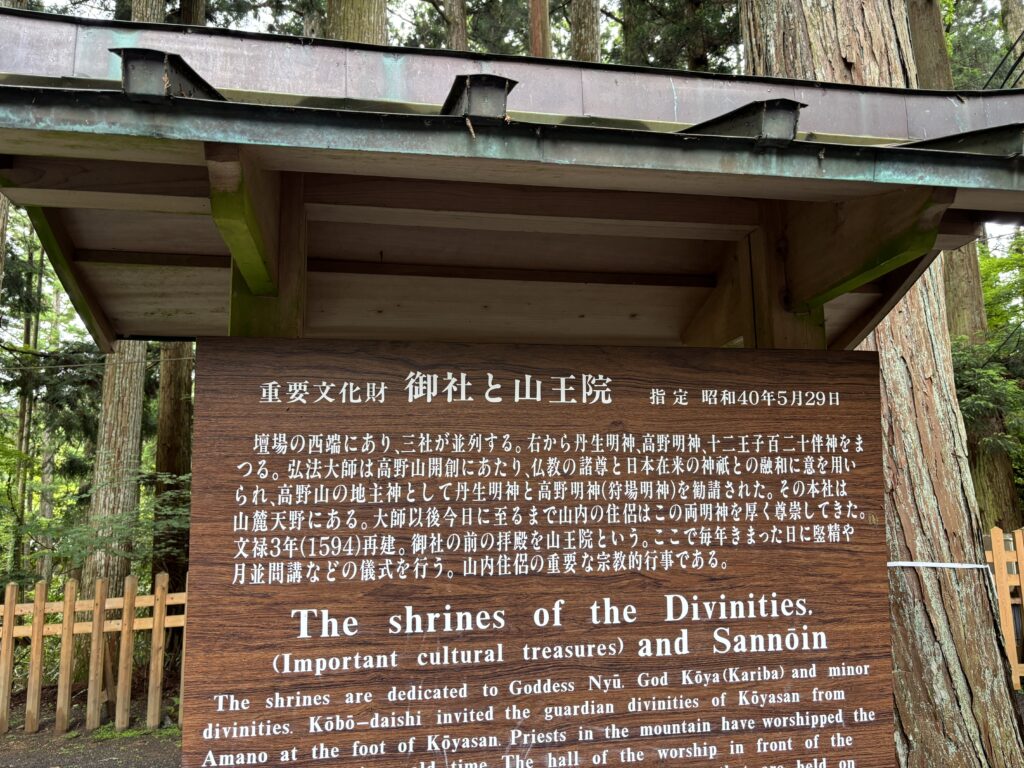

「御社と山王院」で神仏習合の歴史を感じる

中門を抜けてすぐ左のところにあるのが「御社と山王院」です😑

ここには、弘法大師が勧請した高野山の守護神である丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ)と高野明神(狩場明神)が祀られています🙏

神道と仏教が融合した「神仏習合」の歴史を感じられる、とても神聖な場所でした🤔

樹齢374年のパワー!「中門用材伐採切り株」

そして、今回特に印象的だったのが、「中門用材伐採切り株」です🪚

なんと、この切り株は中門の再建に使われた樹齢374年のヒノキのものだとか!😳その説明板には、「仏様の教えで育まれた”いのち”は、中門に形を変えて、生かされる”いのち”となります」と書かれていて、なんだかとても感動しました😭

自然の恵みと、それを大切に使う人々の思いが伝わってくるようでした😌

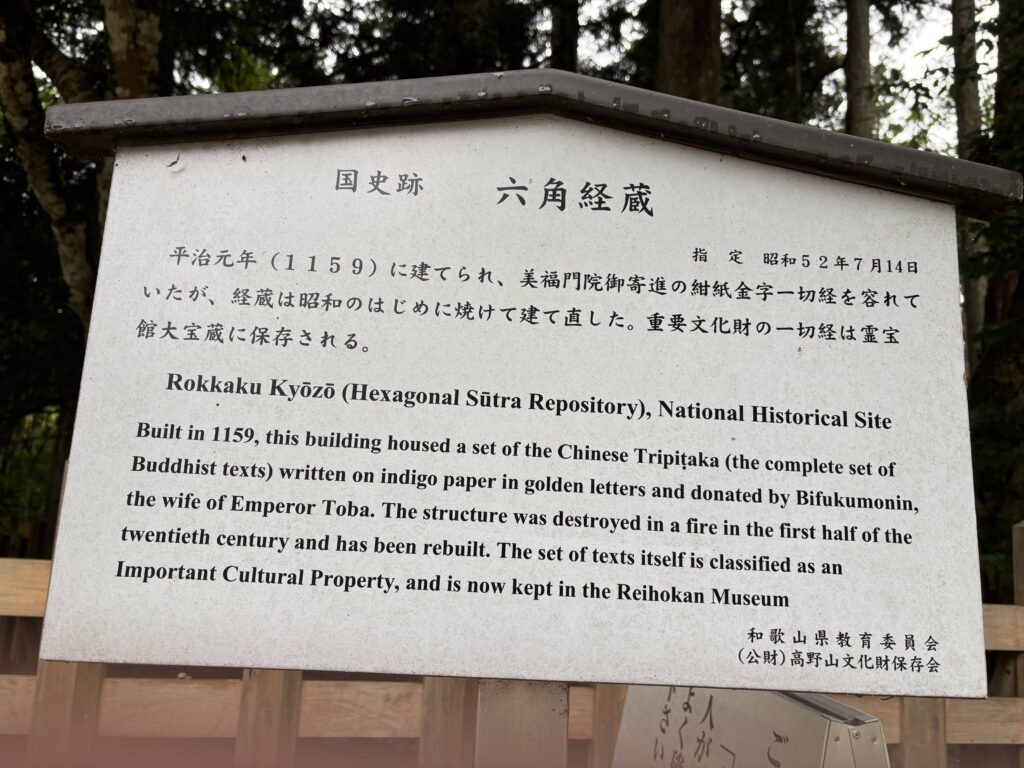

六角形の美しいお堂「六角経蔵」

さらに進むと、六角形の美しいお堂「六角経蔵」が見えてきます😊

こちらは1159年に建てられたもので、かつては中国の経典「一切経」が収められていたそうです😲

残念ながら一度焼失してしまったそうですが、再建され、今は霊宝館に収蔵されているとのこと😙その緻密な造形に思わず見とれてしまいました🥺

独特の趣を持つ「西塔」

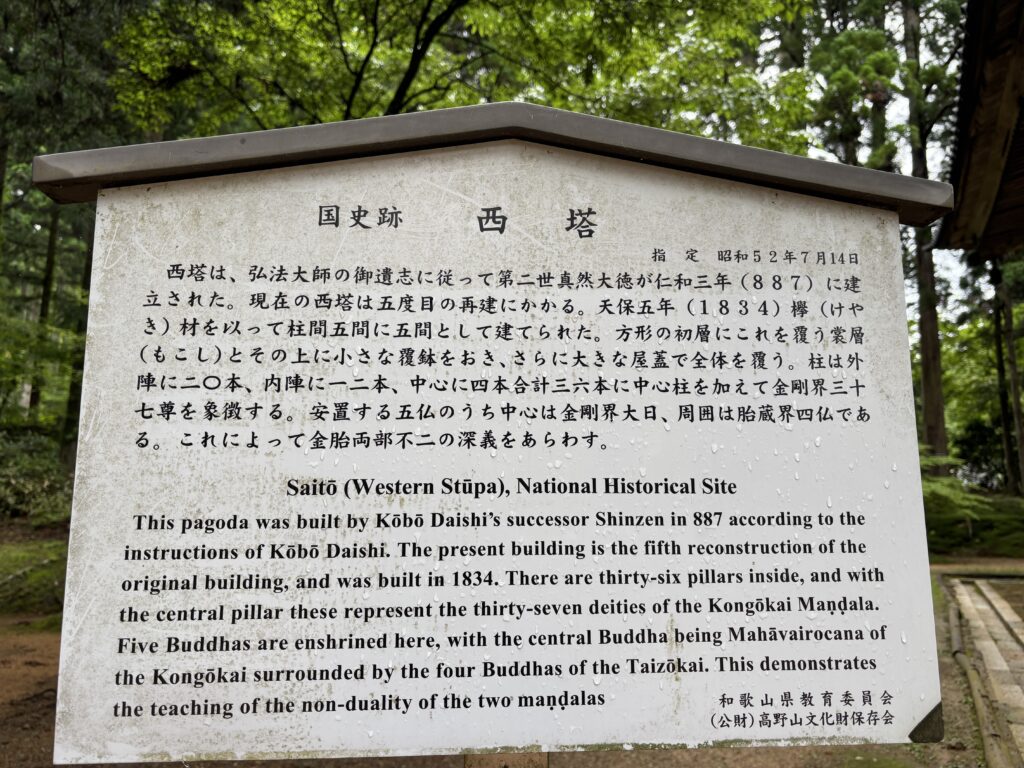

そして、今回の前編の締めくくりにご紹介したいのが「西塔」です🤔

弘法大師の弟子である真然が887年に建立したもので、現在の建物は1834年に五度目の再建だそうです😬

木造建築の温かみと、独特の層になった屋根がとても美しい塔でした😄

今回の高野山壇上伽藍訪問は、歴史の深さと自然の雄大さを同時に感じられる、本当に素晴らしい体験でした😃まだまだ見どころがたくさんあるのですが、今回はここまで!😎

次回は、【壇上伽藍】中編として、さらに奥深い壇上伽藍の魅力をご紹介しますので、どうぞお楽しみに!😆

それではまた!✋

旅をした時に見かけた植物を園芸屋とゆう目線で楽しく紹介していこうと思います。

「一般的に紹介されている育て方をすると育たない」

とゆう声を聞いてブログを始めました